長果桑產期調節之研究發佈日期:2024/01/02

實施期間起迄

113年01月02日~113年12月31日執行單位

張哲嘉教授/國立中興大學執行成果

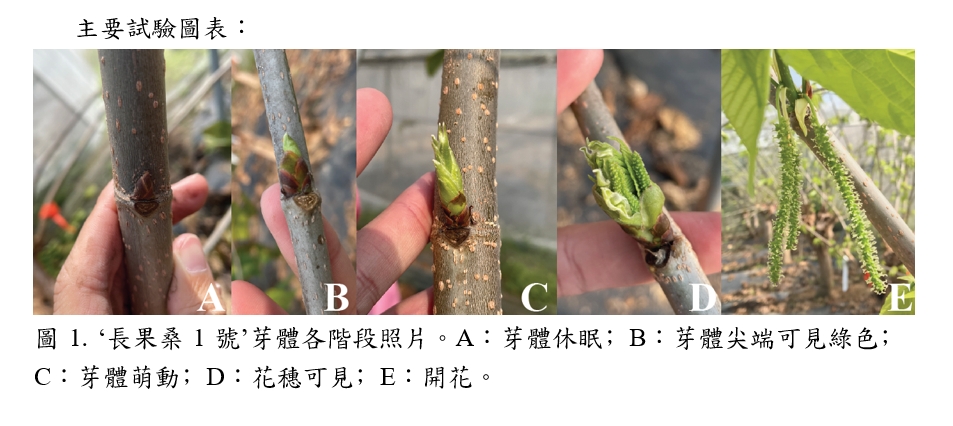

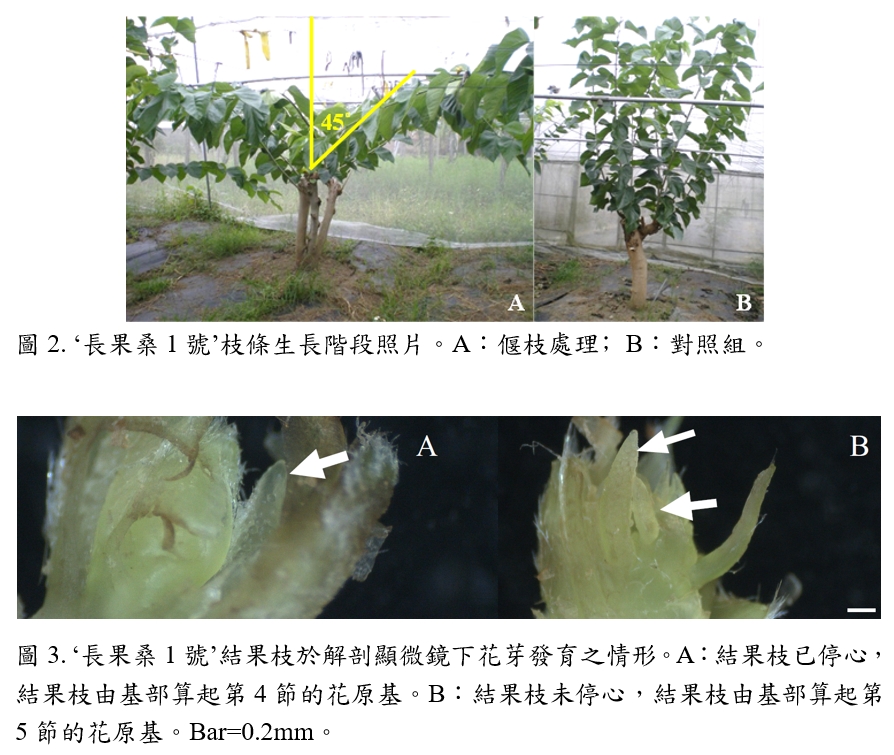

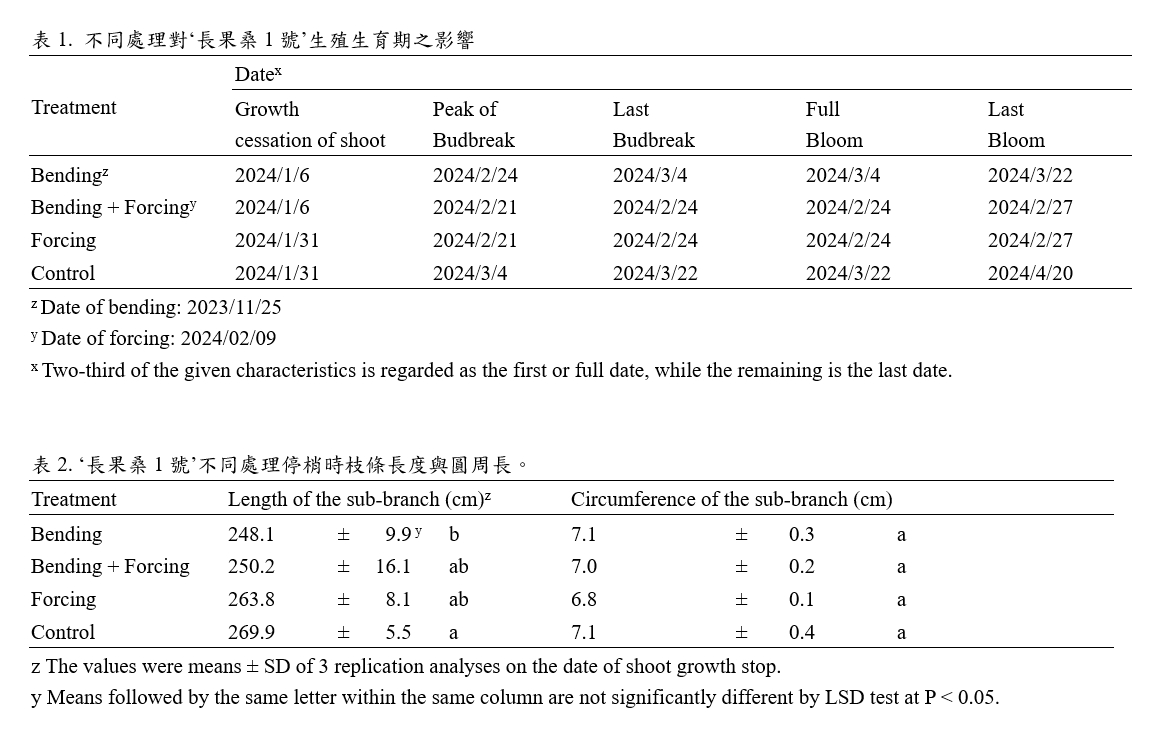

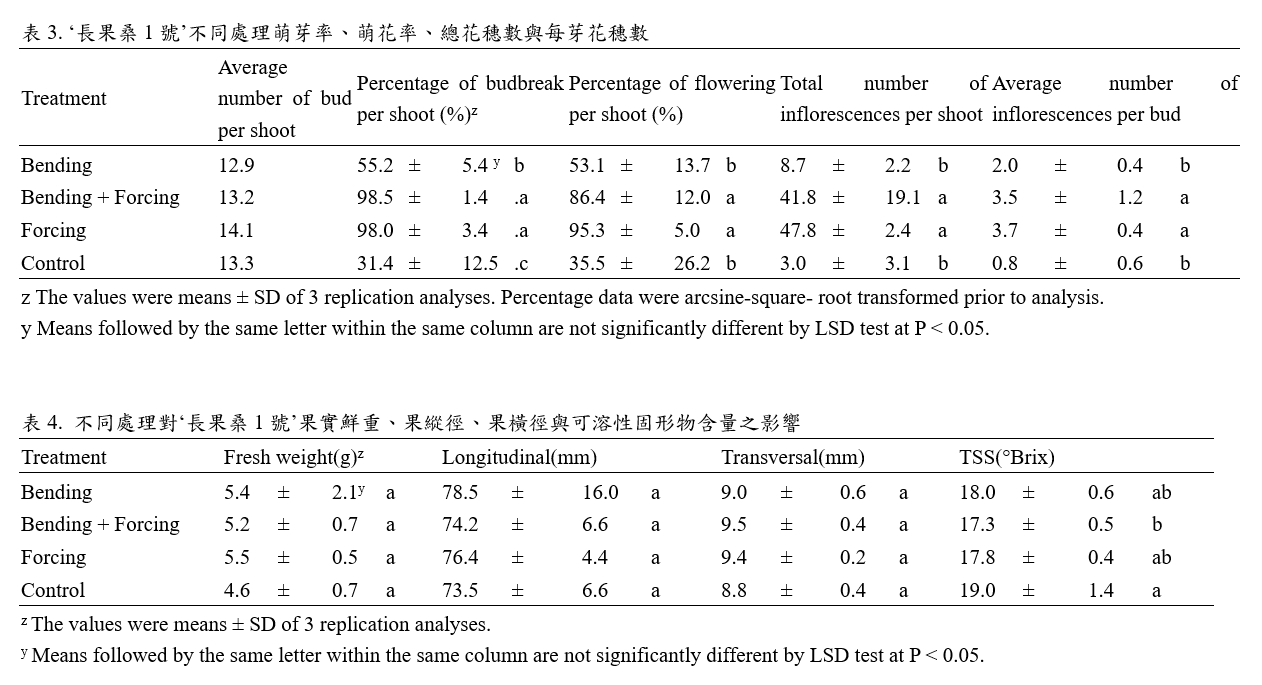

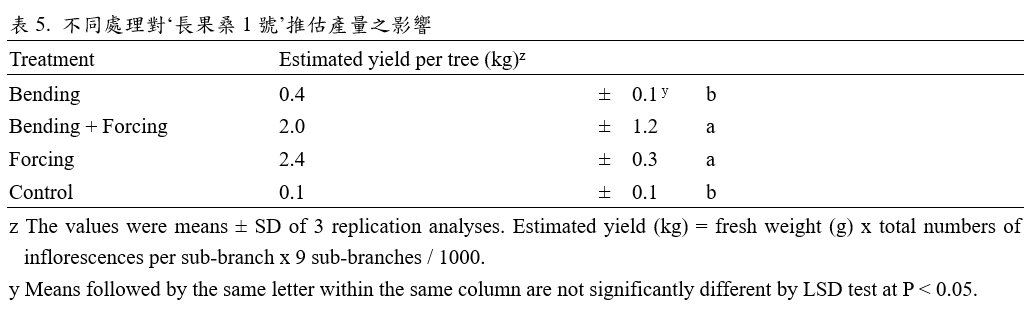

長果桑(Morus laevigata)具大果、高糖、果形特殊及較耐菌核病(Popcorn disease, Ciboria shiraiana)等特性,為台灣主要果桑品種之一,亦為唯一鮮食品種,售價頗高。惟其雖具有上述優點,而保鮮、貯運不易,產期過於集中,成為產業待解決問題。有鑑於此,本研究以本校園藝試驗場及台南下營地區之植株為材料,處理因子包含偃枝處理與全株噴施噴施稀釋20倍之氰滿素,二者處理時間分別為11月下旬及次年2月上旬。果實於5月3日採收完畢,隨後進行結果枝之回剪,剪除1/2結果枝長度長度,對照組不進行修剪,鏡檢修剪前後結果枝與萌出新梢芽體是具花序原基,並調查修剪後萌出新梢之萌花率。本試驗評估以偃枝、氰滿素及兩者並行3種處理對長果桑催芽及產期調節之成效。偃枝、氰滿素催芽、偃枝+氰滿素催芽皆萌芽日期提早8-11天,開花期也提早18-26天。萌芽率則以偃枝+氰滿素催芽(98.5%)及氰滿素催芽(98.0%)為最高,偃枝次之(55.2%),對照組最低(31.4%)。開花率以氰滿素催芽(95.3%)及偃枝+氰滿素催芽(86.4%)最高,偃枝(53.1%)與對照組(35.5%)次之。每芽花穗數以氰滿素催芽(3.7)與偃枝+氰滿素催芽(3.5)最多,偃枝(2.0)次之,而對照組(0.8)最少。果重、果縱徑、果橫徑處理間無差異,但可溶性固形物含量則以對照組(19.0°Brix)最高,其餘3處理則介於17.3-18.0°Brix。氰滿素催芽(2.4kg)、偃枝+氰滿素催芽(2.0kg)之推估產量則高於偃枝(0.4kg)與對照組(0.1kg)。修剪後萌發之次生結果枝皆具花序原體,然於萌發新稍後卻敗育而未能達成延後產期之效益。此可能與結果枝枝芽體次生結果枝芽體有關,花序原基尚未成熟、修剪時間太早或是受本年4-5月高溫、大雨交替造成消蕾,未來可延後修剪時間或調整修剪節位的影響。