台灣主要荔枝品種胚生育與種子型態之研究發佈日期:2014/04/24

實施期間起迄

103年04月24日執行單位

國立中興大學園藝系執行成果

荔枝為國內重要經濟果樹,‘糯米糍(73-S-20) ’、‘玉荷包’及新興之‘台農3號-玫瑰紅’等為目前之栽培主力,其品種特性皆可產生焦核(chicken-tongue seed)/小核(small seed)之種子。 ‘台農3號-玫瑰紅’於為民國96年3月底正式取得品種權之新興品種,目前相關研究較少。本年度研究結果可建立品種胚發育、種子型態與果實性狀的基本資料。本試驗以彰化縣芬園鄉簡氏平地及坡地果園之7年生‘台農3號-玫瑰紅’荔枝為材料,自偏雌花盛花前後迄果實生育期間(3月27日至7月1日)以石蠟切片、徒手切片觀察胚發育與種子型態,並比較正常、敗育種子的胚發育特徵與果實性狀,並於兩處果園採集成熟果實,比較環境因子與栽培方式對果實發育之影響。

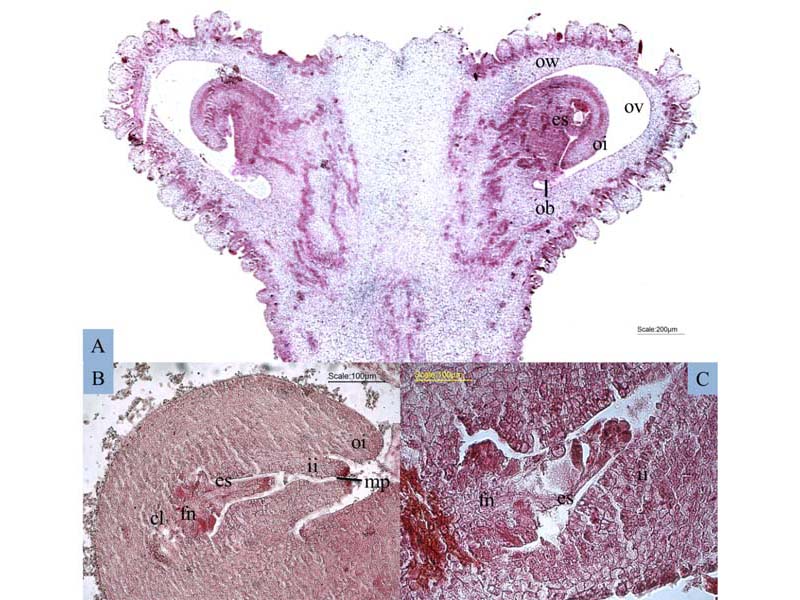

本年度試驗結果顯示‘台農3號-玫瑰紅’具胚敗育特性,可產生大核、焦核(種子完全敗育,shriveled-seeded fruit)或小核果實(種子重小於1 g,但具胚及子葉,small seeded fruit)(圖2、圖3和圖4)。果實盛花當天已可辨識先行發育與未發育之胚珠(圖1)。盛花後第7週可觀察到果柄基部增生假種皮,此時正常發育之種子胚囊可見發育中的子葉,種皮轉色始於盛花後第8週至第10週轉色完全,果皮於盛花後第13週轉色至14週完全轉色(圖3)。成熟果實性狀受栽培環境影響,包含果實重量(36.1±0.1 vs. 26.3±2.2)、果皮(8.4±0.7 vs. 3.6±0.5)、果肉(25.2±0.4 vs. 20.4±1.7)、種子重量(2.5±0.2 vs. 2.0±1.7)、果長(41.7±0.3 vs. 35.7±2.1)和果寬(43.3±0.3 vs 36.6±2.4)具顯著差異,而糖度(17.8±0.3 vs. 17.3±0.5)及焦核率(19.2±11.3 vs. 12.2±10.9)等則差異不顯著。成熟果實果重與果肉重量最具相關性(R2為0.56與0.93),果肉率與種子重量相關性較高(R2為0.62與0.61)。成熟果實依據種子發育狀況可分為大核、小核、及焦核果,且種子重呈連續性分布(圖4)。

‘台農3號-玫瑰紅’為晚熟大果品種,本年度試驗結果顯示種子重與果肉率的高度正相關,可推論於‘台農3號-玫瑰紅’種子的正常發育可促進果肉生長。荔枝多數品種於盛花前期有胚珠先行發育之現象,本次試驗亦有相同現象,唯多數胚囊於盛花期觀察到不發育或先行發育之胚囊敗育,可能為‘台農3號-玫瑰紅’早期落果嚴重之原因。